"Современная война - это не только война танков, самолётов, живой силы, это, помимо всего прочего, ещё война научных лабораторий" - сказал Игорь Васильевич Курчатов. Давно сказал, но до сих пор это верно.

Впрочем, речь пойдёт о тех временах, когда это было сказано. О создании первого советского реактора "Ф-1". Выставка в честь его пуска, подготовленная Политехническим музеем совместно с Курчатовским институтом, открылась в "Рабочем и Колхознице". Вход бесплатный, прошу заметить.

С чего всё начиналось. С науки. Аппаратура была как отечественная, так и зарубежная. Преимущественно немецкая. Сперва купленная до войны, а затем и трофейная. Включая логарифмические линейки. На фото - дозиметр. Немецкий тоже, хотя он представлял собой скорее прибор для обнаружения ионизирующего излучения вообще как такового.

читать дальше

читать дальше

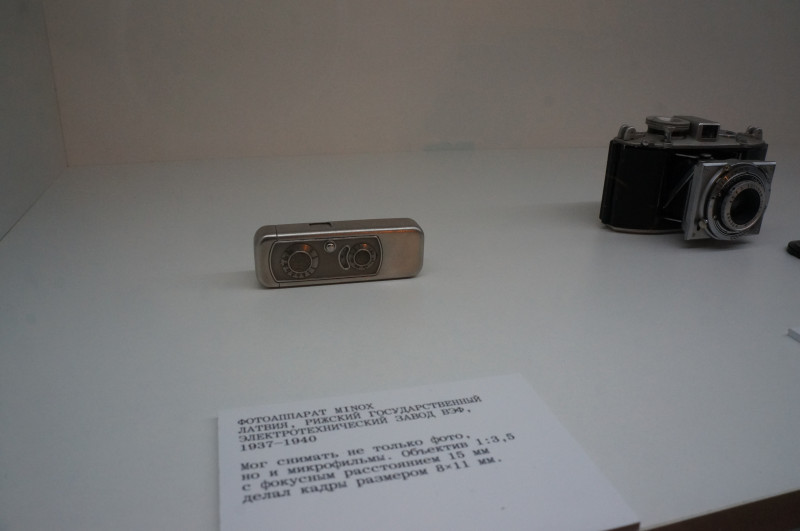

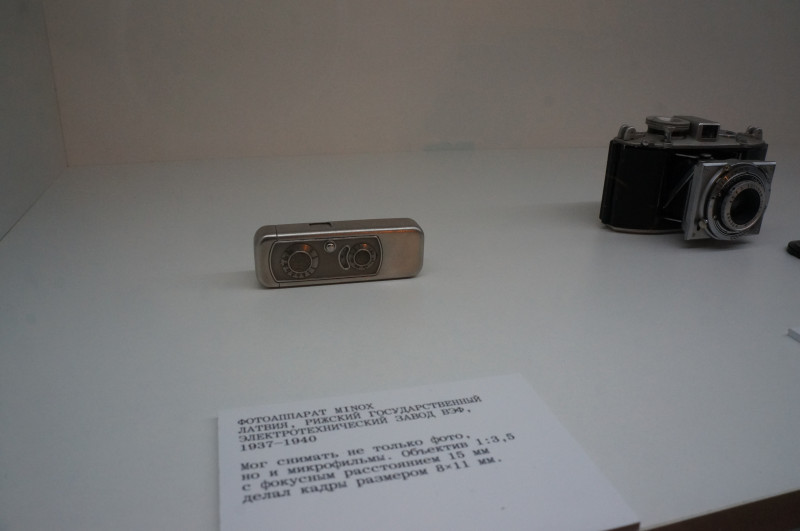

А ещё всё начиналось с разведки. Сам Госдеп США только в 1945 году перед конференцией в Ялте узнал о том, что у них там есть атомная бомба. А у нас уже были сведения об агрегатах на уране:

А вот микрофотоаппарат, интересная поделка буржуазной ещё не советской Латвии. Вероятно, тоже пригодилась в получении данных.

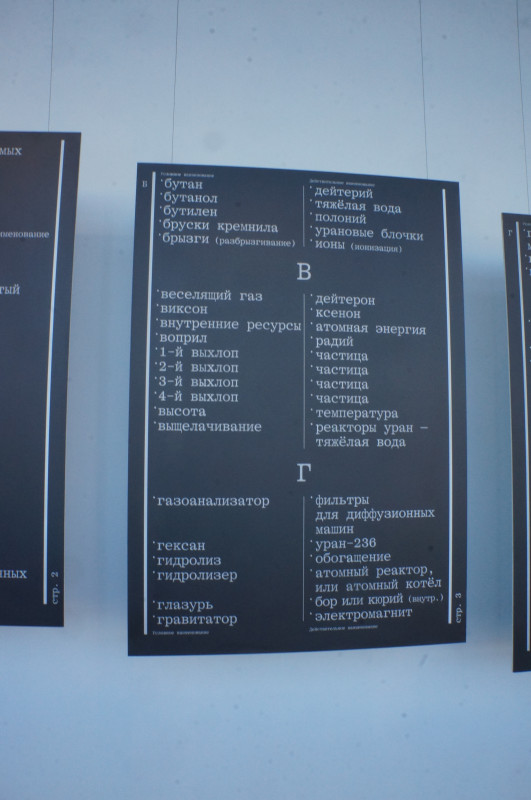

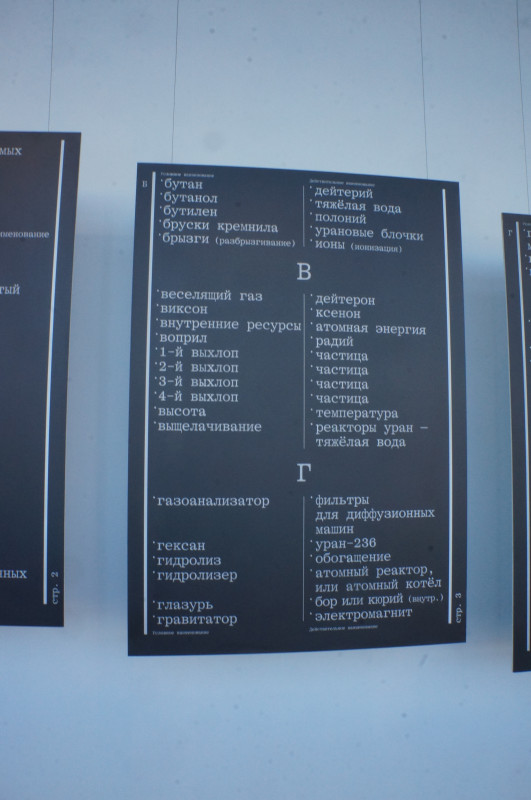

Понимая, что шпионаж - игра, в которую можно играть вдвоём, руководство советского проекта разработала свой новояз. Мимо "гравитатора" я просто не мог пройти.  А так там 15 таких табличек с текстом висит.

А так там 15 таких табличек с текстом висит.

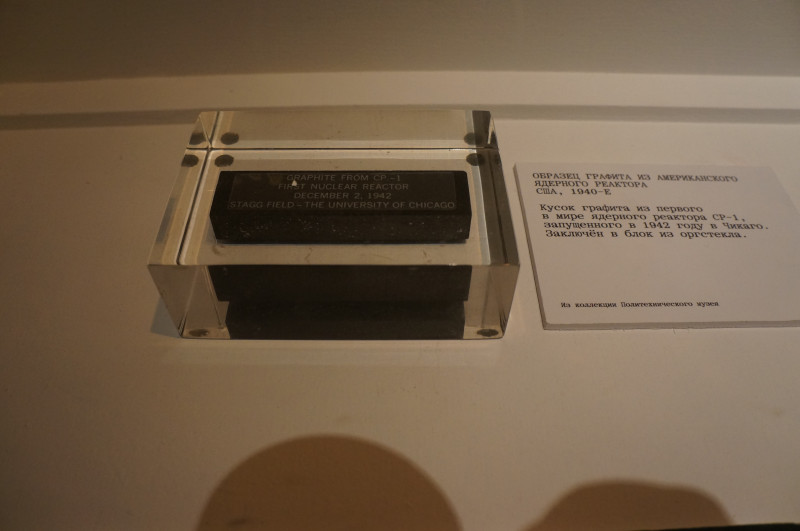

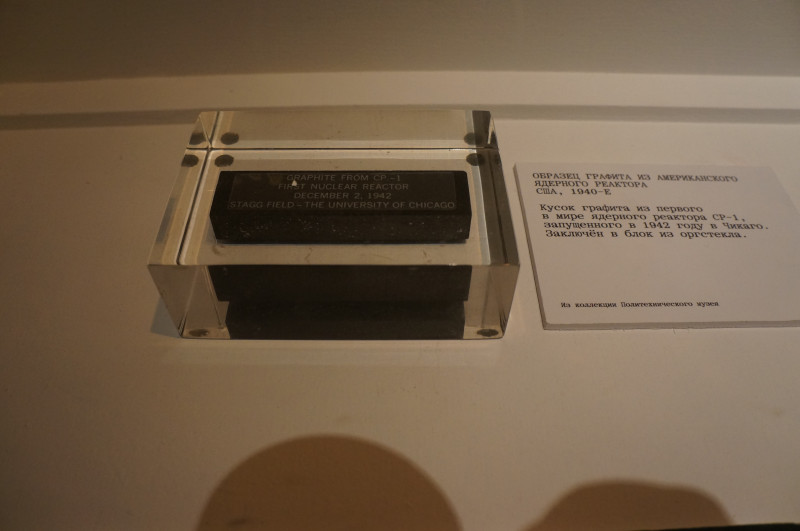

А это уже, видимо, подарок на высшем уровне, ничего шпионского. Никсон (?) подарил Брежневу (?). Кусок графитовой кладки, собранный Энрико Ферми в Чикаго под трибунами стадиона. Собственно, CP-1 и означает "Chicago Pile", чикагская поленница. Товарищ Борода тоже решил строить свой первый реактор на графите. Не на тяжёлой воде. И тоже, по сути, поленницу. Только каналы были вертикальные, ну и масштаб поболее.

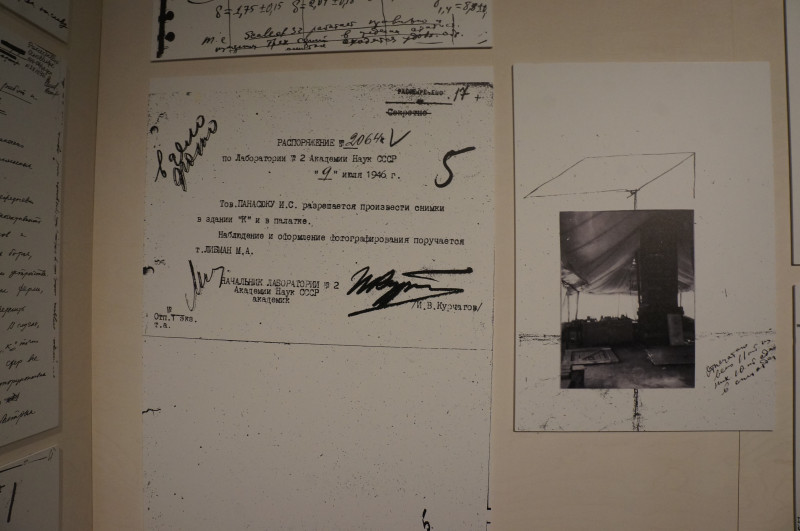

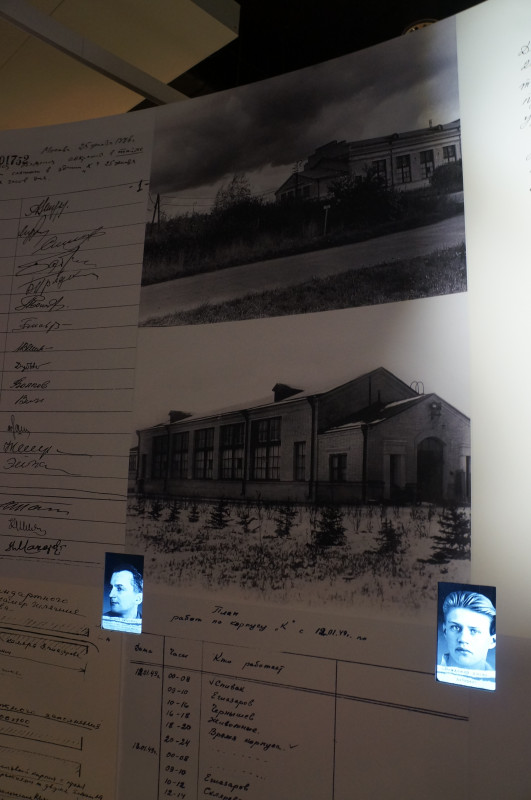

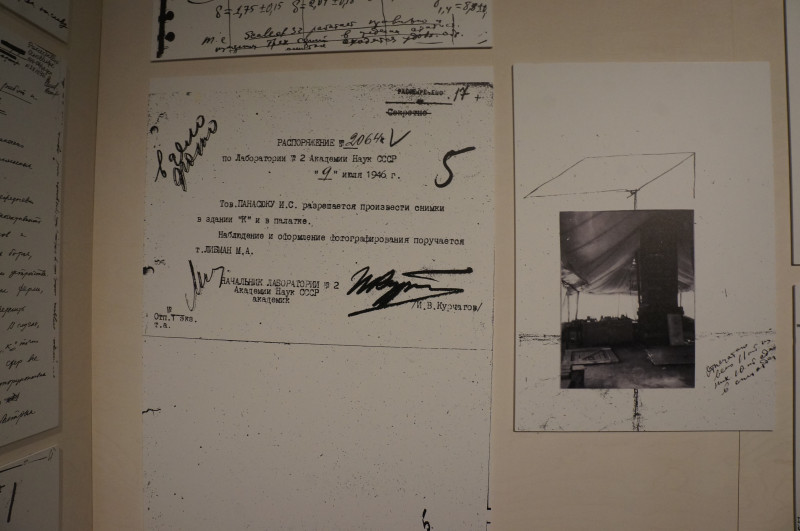

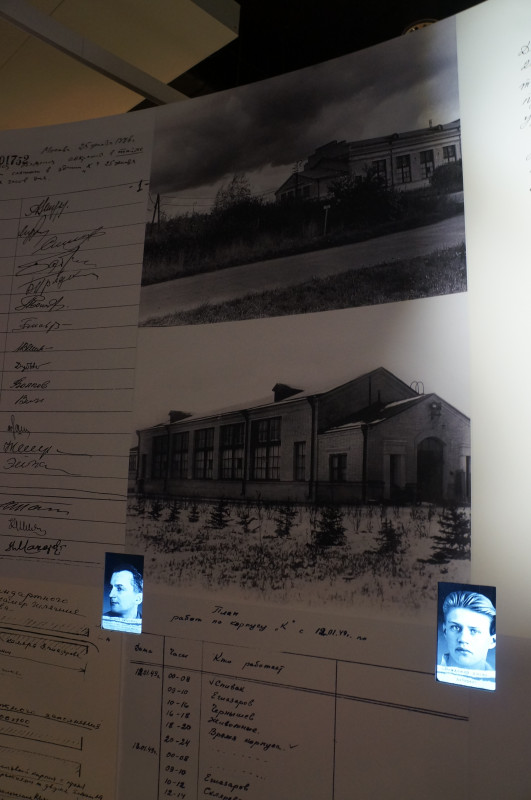

Курчатовскому институту выделили поле. Огромное пустое поле. Потому первые эксперименты по сборке поленницы (для запуска реакции, это ещё не реактор, так, что-то вроде тех же игр Ферми на стадионе) проводились в огромной палатке. Здание "К" пока что строилось под будущий реактор...

Справка слева характерна. Вас гоняют за съёмку вокзалов? А вот сфотографируйте палатку... с реактором!

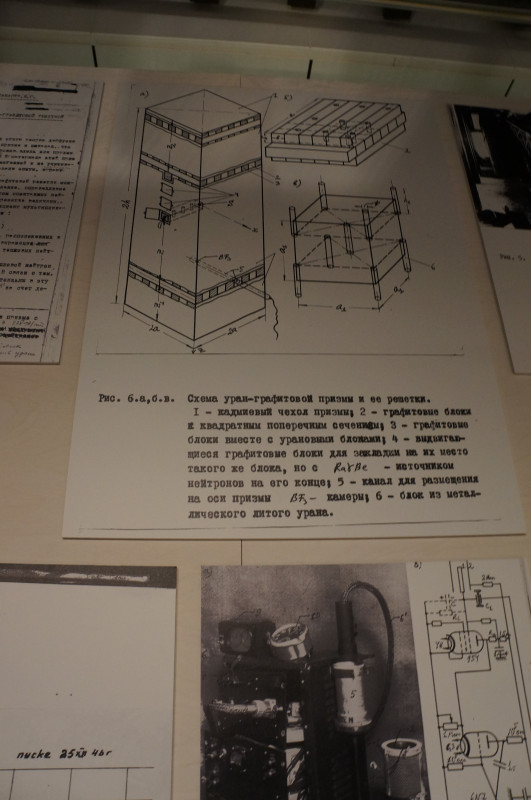

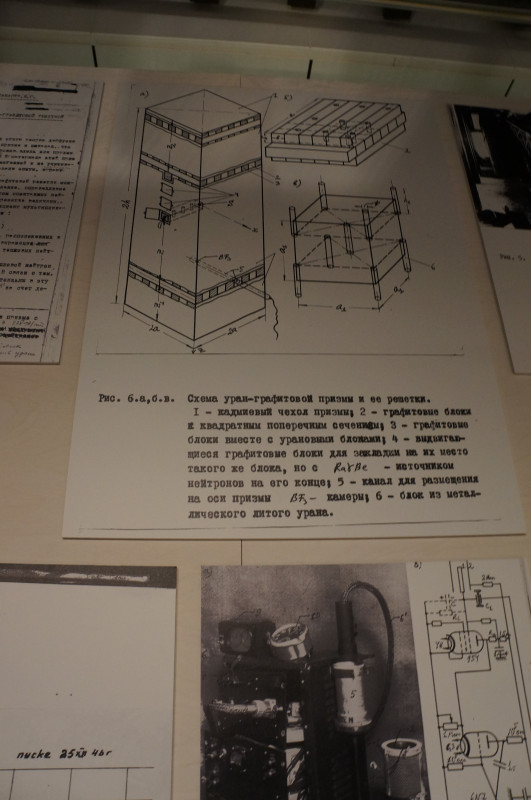

Точнее, пока что с уран-графитовой призмой. Нужно было понять, какая требуется чистота графита, какие должны быть геометрические параметры активной зоны и топливных стержней...

Вот так выглядело здание "К" снаружи. Ничего примечательного. Согласно новоязу, это были "монтажные мастерские".

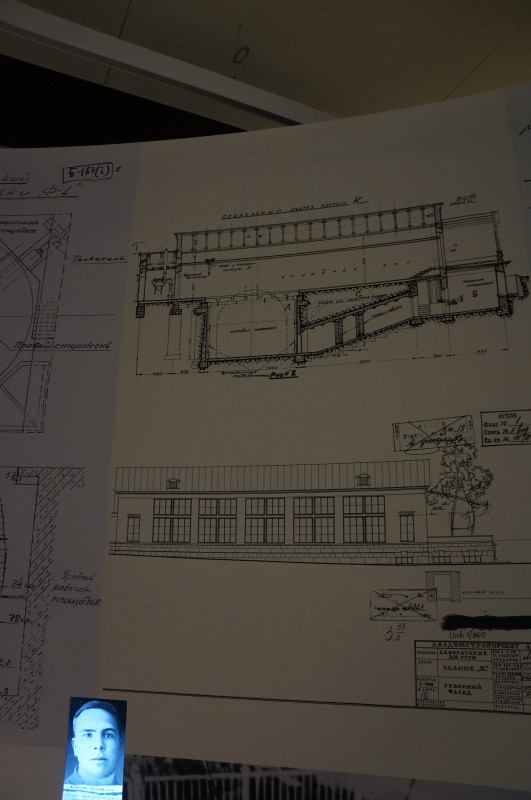

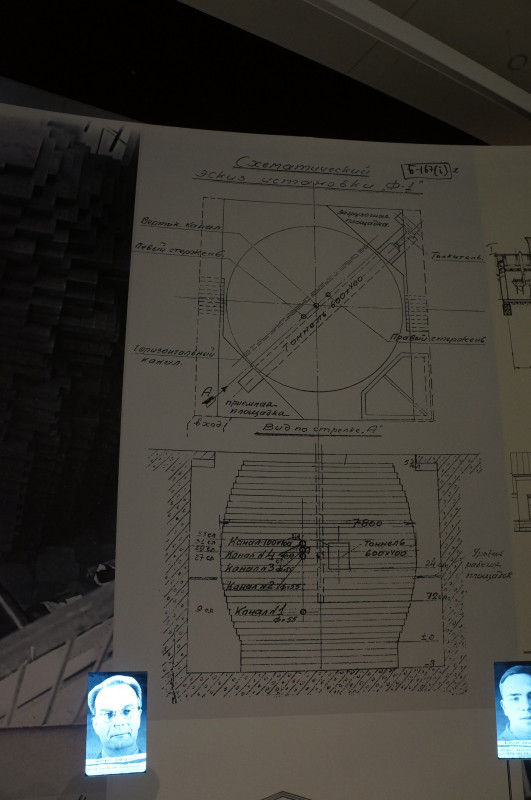

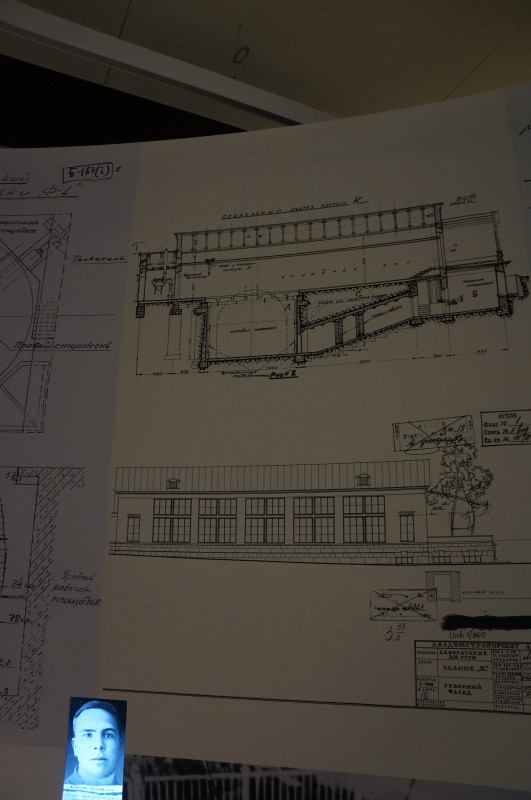

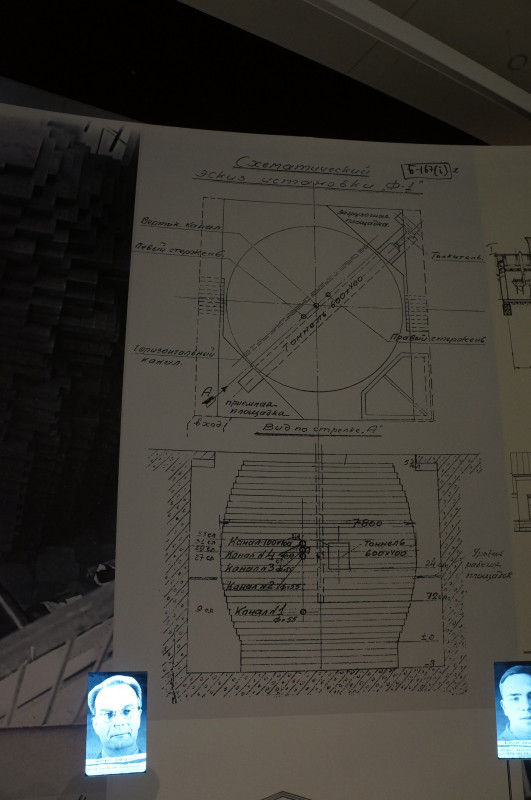

А вот так - в чертеже на разрезе.

На глубине 7 м помещался "шарик" реактора диаметром около 6 м. Впрочем, почему помещался, он и сейчас остался, был заглушен в 2012 году только...

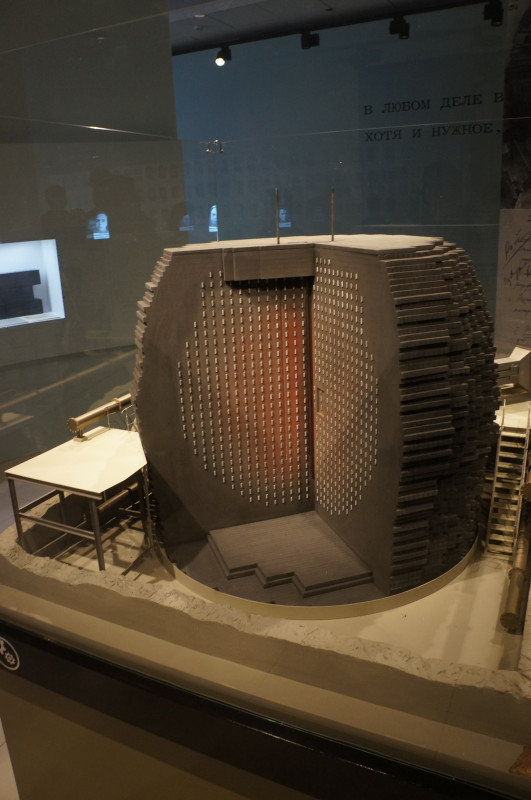

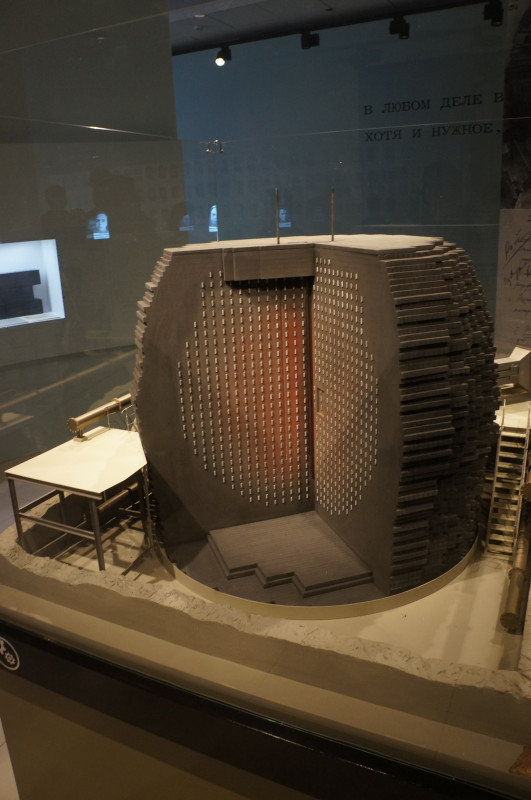

Вот его макет. Как видно, никакого хладагента нет: он, собственно, особо и не грелся при работе. Даже воду не вскипятишь. На максимальной мощности, 1000 кВт, графитовая кладка охлаждалась потоком от вентилятора. 50 тонн урана наскребли в Германии. Остальное оттуда вымели американцы. Параллельно начался поиск урановой руды по территории СССР.

Для проведения экспериментов внутри шарика был предусмотрен тоннель для исследуемых объектов. Кстати, плутоний в процессе таки наработали.

Управление было несложное. При первом запуске кадмиевый стержень поглотителя висел на тросе, рядом с которым лежал топор. Если что, топор служил "кнопкой АЗ-5". Тепловая мощность оценивалась термопарой с гальванометром. А бинокль нужен был для наблюдения за верхушкой реактора. Потом моряки, с которыми тесно работал Курчатов, подарили ещё и перископ. За биноклем видны графитовые блоки.

25 декабря 1946 года Курчатов сам сел за пульт (фото пульта в 80-е годы) и начал выводить регулирующие стержни. В 18 часов цепная реакция пошла, реактор заработал...

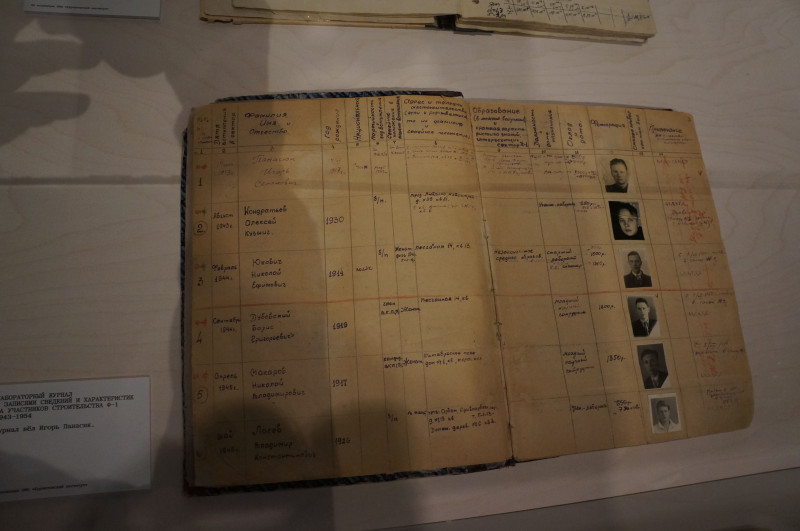

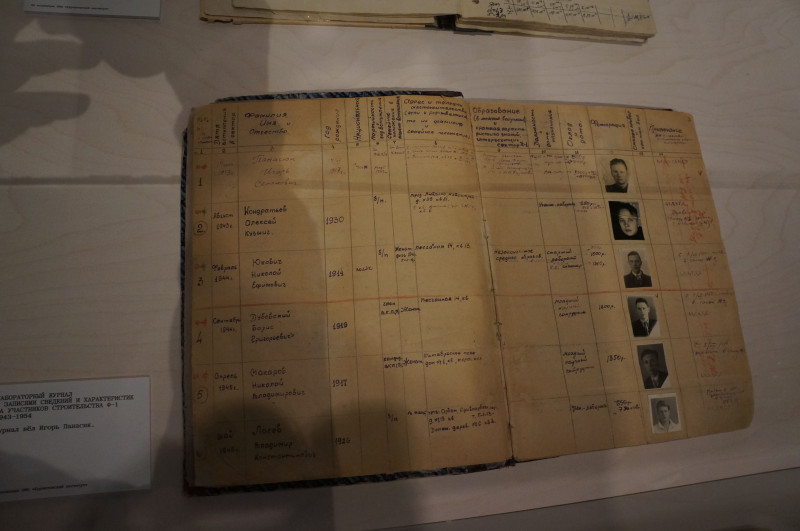

Сохранился и журнал, в котором перечислены люди, которые строили реактор. Особенно интересен Кондратьев Алексей Кузьмич, 1930 года рождения, который зачислен в штат в 1943 году. 13 лет парню. Все ушли на фронт...

Работы над реактором привели к появлению первой в мире атомной электрической станции в Обнинске. Формально, ранее был и американский реактор Experimental Breeder Reactor I, засветивший лампочку, но Обнинская дала первой ток в единую сеть и потому может считаться именно АЭС, а не атомным фонариком.

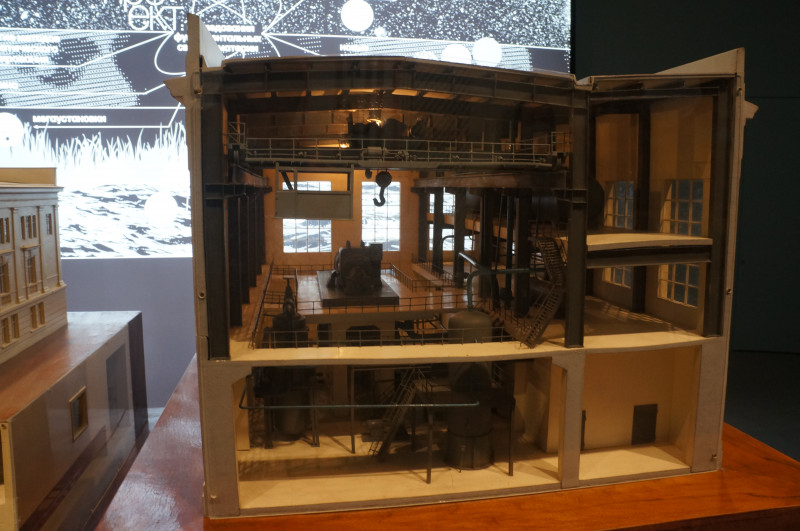

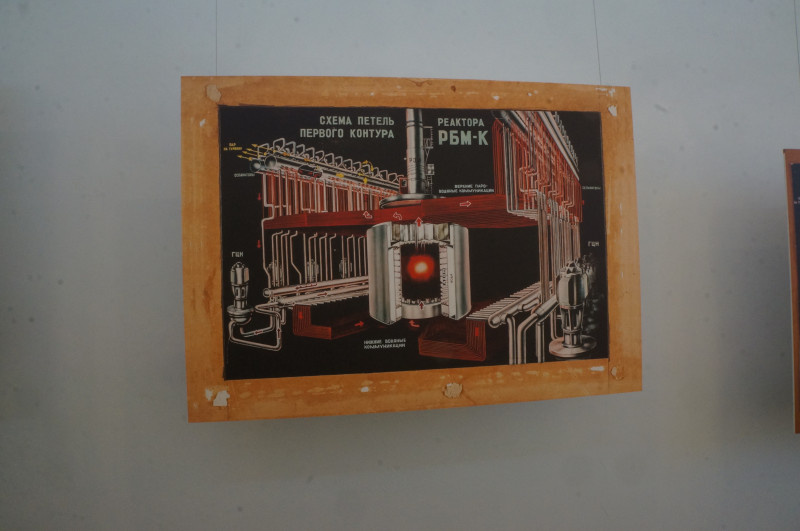

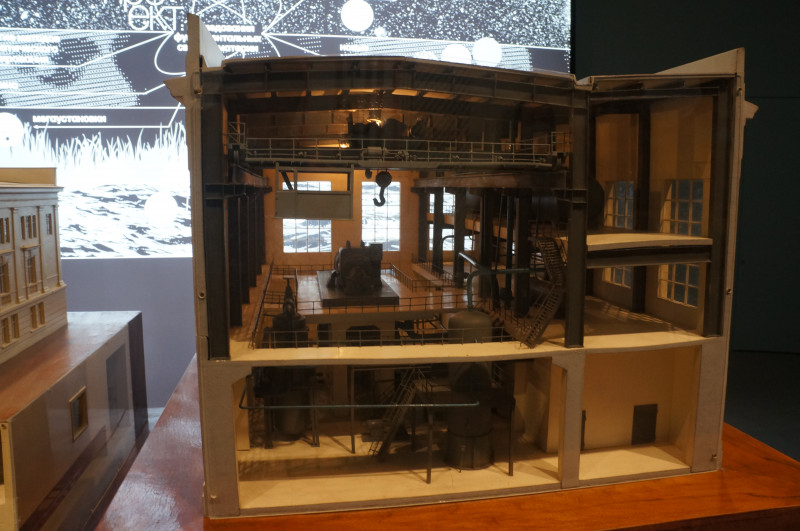

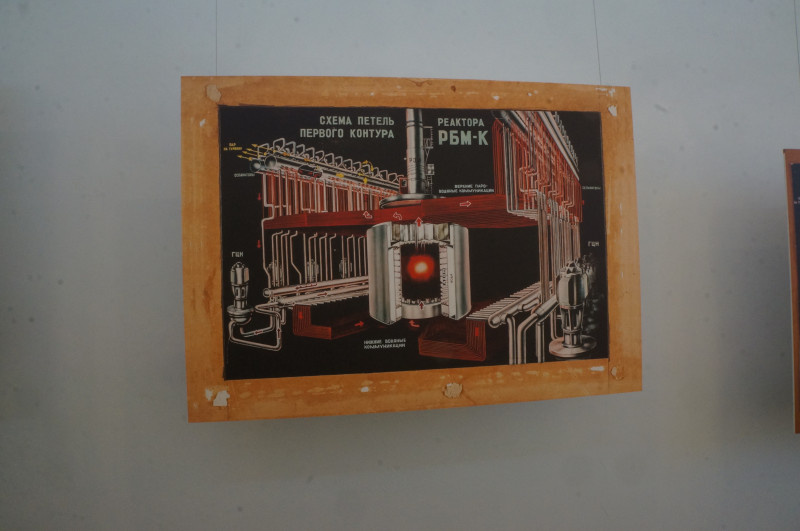

Реактор АМ-1, "атом мирный" (ну или "морской"), очень похож на РБМК, конструкция которого "благодаря" чернобыльской трагедии известна практически всем. Ну оно и понятно, он и был предтечей. На фото - макет реакторного зала. Видно бочку реактора, сверху мостовой кран, квадрат на дальнем фоне - бассейн для отработанных стержней. Колонны разгрузочно-загрузочной машины здесь нет, стержни вытаскивают краном. Свежие стержни - на макете по крайней мере - висят по стенам. Когда ТВЭЛ, а в Обнинской АЭС впервые были применены не урановые стержни, а именно тепловыделяющие сборки, да ещё и сложные, двухслойные, с каналом для воды внутри, ещё свежий, его можно хоть руками брать. Он почти не фонит. Это после запуска реакции он загрязняется продуктами распада.

Ну и конечно машинный зал. С турбиной и генератором. Здесь для безопасности была применена двухконтурная схема, с парогенератором. Чтобы на турбины шёл чистый пар.

А вот это те самые обнинские ТВЭЛы.

РБМК-то потом построили одноконтурным. Так дешевле и проще.

Также в экспозиции есть немного классики. ДП-5А, известным многим по урокам НВП, ОБЖ, игре "Сталкер", фотографиям с ликвидации аварии на ЧАЭС...

И пенальчик индивидуального дозиметра. Смотреть на просвет нужно было, куда сместилась риска: перед использованием дозиметр нужно было зарядить, потом заряд спадал под действием ионизирующего излучения и риска ползла по шкале. Вижу его вживую первый раз.

В общем, что могу сказать. Экспозиция конечно не всеобъемлюща. И очень жаль, что это не в политехническом музее (а макет АЭС оттуда, я его помню) в отдельном зале. Но, да ещё и бесплатно - это очень познавательное, хотя и специфическое несколько, действие. Тем не менее, мне понравилось.

А так там 15 таких табличек с текстом висит.

А так там 15 таких табличек с текстом висит.