Техническая причина

После крушения царского поезда на 227 версте Курско-Харьковско-Азовской Ж.Д. временный императорский поезд, точнее Временный, он так и назывался, с большой буквы, пришёл в совсем непотребный вид к концу века. Ну, то есть устарел, морально и физически. Началась постройка заграничного поезда, а вместе с ним параллельно начали было строить поезд для внутренних перемещений царя, а точнее, его наследника (Николая II, правил тогда ещё Александр III). Потому поначалу решили построить лёгкий вариант, из 7 вагонов. Старый же, который Временный, отдали к тому моменту уже вдовой императрице, Марии Фёдоровне.

читать дальше

Постройка заграничного поезда на Александровском Механическом заводе Николаевской железной дороге подходила к завершающему этапу, так что новый поезд начали строить там же. К 1896 году 7-вагонный поезд был готов, однако поездка на коронацию выявило недостаточную его вместимость - не все желающие влезли. Потому к семи уже построенным вагонам (мастерской; служебного административного; свитского; опочивальни с детским отделением посередине; салона-столовой; кухни; багажного) решено было добавить постройкой ещё три (новую опочивальню, при этом старая переименовывалась в великокняжеский вагон; отдельный детский; вагон 2 класса для прислуги). Но так как к тому времени пожаром на Александровском заводе был уничтожен цех механической обработки дерева, новые вагоны пришлось передать на изготовление в Управление Санкт-Петербургско-Варшавской железной дороги.

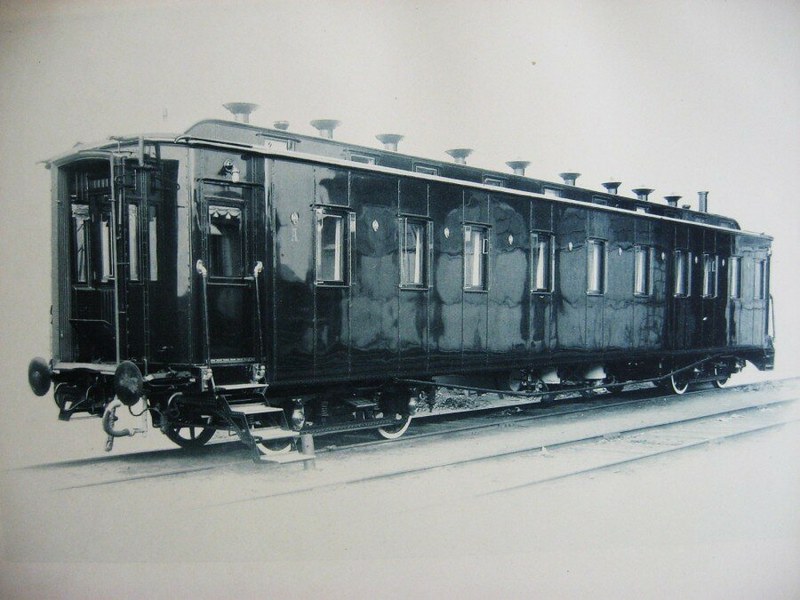

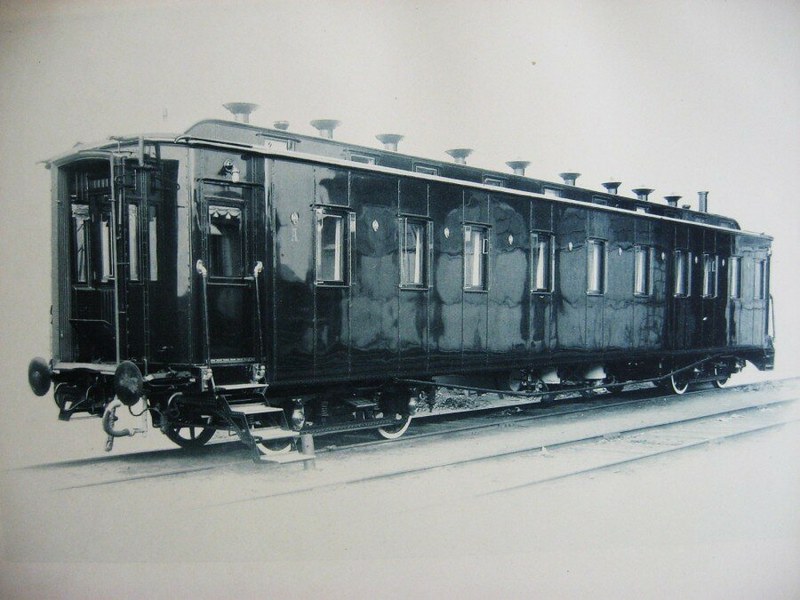

Средний вес вагона составил 40 тонн при длине 18 метров. Так как вагоны решили делать всё ж на тележках, а не трёхосные, то это составило 10 тонн на ось (немного, но тогда и пути были слабее современных). Вагоны опочивальня и детский были длиннее - 19,6 метров, и соответственно слега тяжелее. Кроме того, они выделялись наружной деревянной обшивкой, в то время как первые вагоны были обшиты филёночным железом. Внутренняя сторона обшивки оклеена пробковым порошком для шумоизоляции. Итоговая толщина стенок составила 100 мм. Крыши вагонов были покрыты медью по типу трёх достроенных последних, хотя по началу у шести первых вагонов это была парусина, исключение составлял небезопасный в пожарном отношении вагон-мастерская, имевший железную крышу.

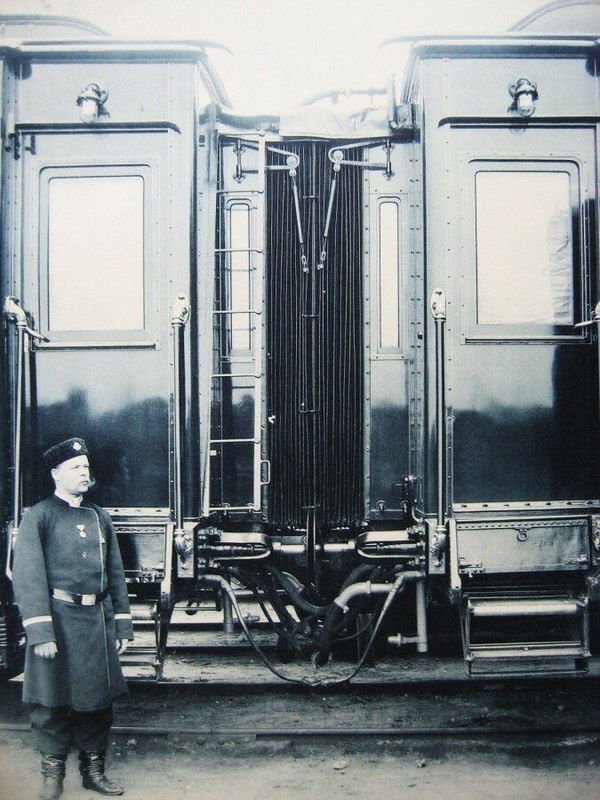

Вагон-мастерская должен был быть всегда впереди поезда, то есть при изменении движения он должен был перекидываться на другой конец поезда, однако к тому времени на основных царских маршрутах уже сотворили так называемые царские кривые для того, чтобы поезд можно было развернуть без перемены головы поезда. Головное место вагона-мастерской продиктовано было в первую очень тем, что оно позволяло брать воду для котла поездной электростанции сразу из тендера паровоза.

Кузова были построены по старинке. Если ранее выстроенный заграничный поезд имел вагоны системы Полонсо (заодно дающими конструктивное блиндирование, защиту от стрелкового оружия в нижнем поясе), то здесь многолетний опыт использования деревянных кузовов победил. Ну и правда, уже некому было показать передовую техническую мысль, не за границу ж ехал поезд! Зато аргументов выдвинули кучу, кроме привычности конструкции: большая плавность хода, возможность использования готовых проектов, наконец, сравнить новый поезд заграничной колеи с новым построенным с целью выбрать дальнейшую конструкцию для очередного царского. Как по мне, я был бы за Полонсо!

Кстати, лишний раз это говорит о том, что, несмотря на то, что отца текущего на тот момент царя три раза "Народная воля" пыталась взорвать вместе с поездом, и в конце концов взорвала, хоть и не в поезде, проблема покушений со стрелковым оружием не сильно стояла в тот момент.

Снаружи вагон красился в тёмно-синий цвет с золотой обводкой по закрывающим стыки железа металлическим полоскам.

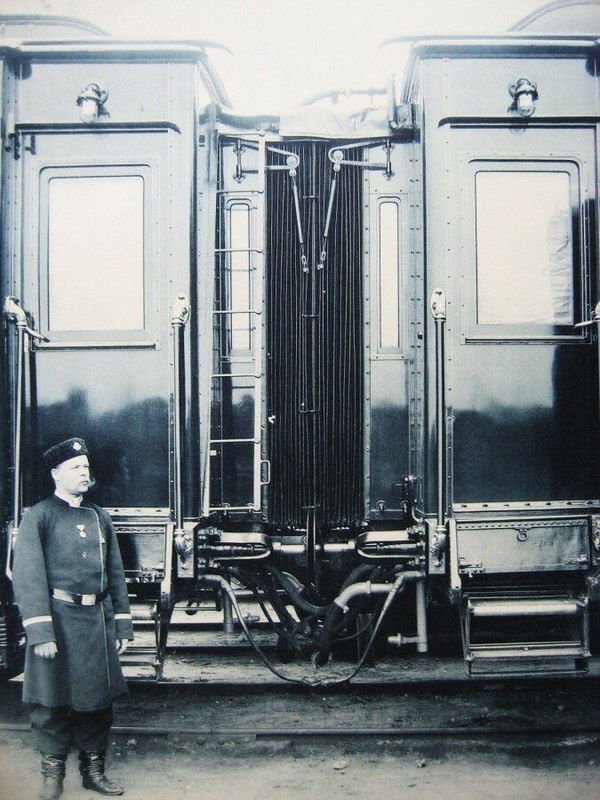

Переходы меж вагонов были обшиты кожаными складными мехами, а разъёмная часть содержала резиновую ленту, чтобы создать более-менее герметичную конструкцию для защиты от внешних условий при перемещении по поезду. Изнутри переход был обит голубой тканью.

Свитский вагон предназначался, как следует из названия, для свиты, имея 4 мужских и 2 дамских купе. На случай, если свиты будет больше, было предусмотрено ещё купе в служебном вагоне, состоявшим также из 6 купе и салонного помещения. На стене салона помещались приборы, показывающие скорость поезда, барометр, термометры внутренний и наружный, манометры давления в тормозах Вестингауза и вакуумметры тормозов Гарди, звонок на паровоз и сигнал оттуда же. Ну и карта железных дорог, конечно.

Впереди служебного вагона шла мастерская. Там были помещения для инженера вагона и его помощника, а также три купе на 6 человек и одно на троих. Лавки были расположены как же, как в современных заграничных вагонов РИЦ: средняя полка на день складывалась, чтобы можно было сидеть. Разве что материал лавок был - полированный тик, а не мягкая обивка дивана. В этом же вагоне была кухня для "низших чинов" и помещение обер-кондутора. По первоначальному проекту генератор располагался рядом с котлом, однако создаваемый перегруз одной тележки заставил разнести их по разным концам вагона.

Сравним с вагоном-кухней. Там тоже возникла асимметрия развесовки из-за тяжести плиты, которую пришлось поставить у стенки, иначе поварам было неудобно работать. Но тут спас пирожный шкаф: по массе он был не слишком легче плиты. И на кухне же, ввиду нехватки места где либо ещё, стоит аккумуляторный шкаф.

Внутренняя отделка кухни, вагона для прислуги и багажного была выполнена одинаково: верх стен покрыт клеёнкой, а низ и сидения - серым сукном. В багажном вагоне, кроме собственно багажа, были устроены места для четырёх конвойных казаков, для чего пришлось расширить коридор. Купе же оказались меньше, с длиной полок 1695 мм, что меньше даже современного плацкарта. Но купе это было для рослой дворцовой прислуги! Потому (на заметку Федеральной пассажирской компании) в стенке, отделяющей купе от коридора, были сделаны откидные клапаны. На ночь они откидывали в коридор, увеличивая длину спального места.

В вагоне 2 класса для прислуги ехал также фельдшер с запасом лекарств. Кроме того, в этом же вагоне хранился запас белья на весь поезд.

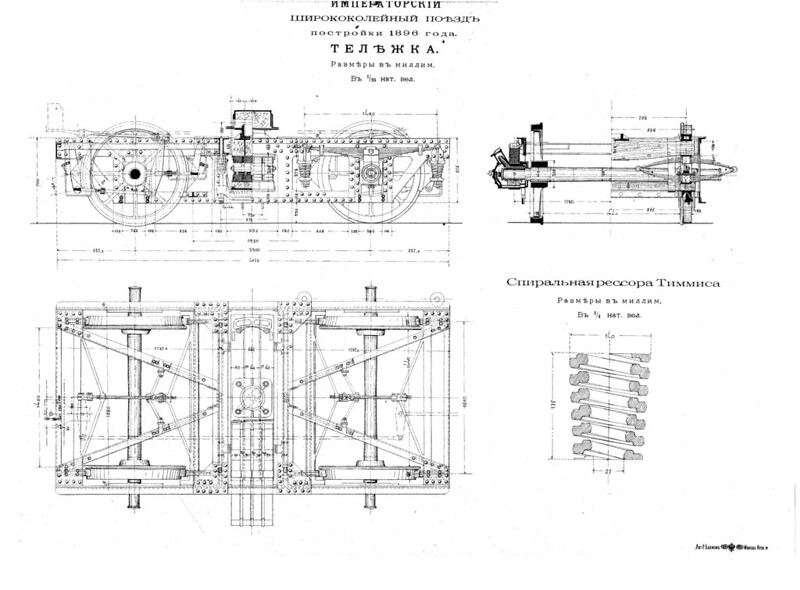

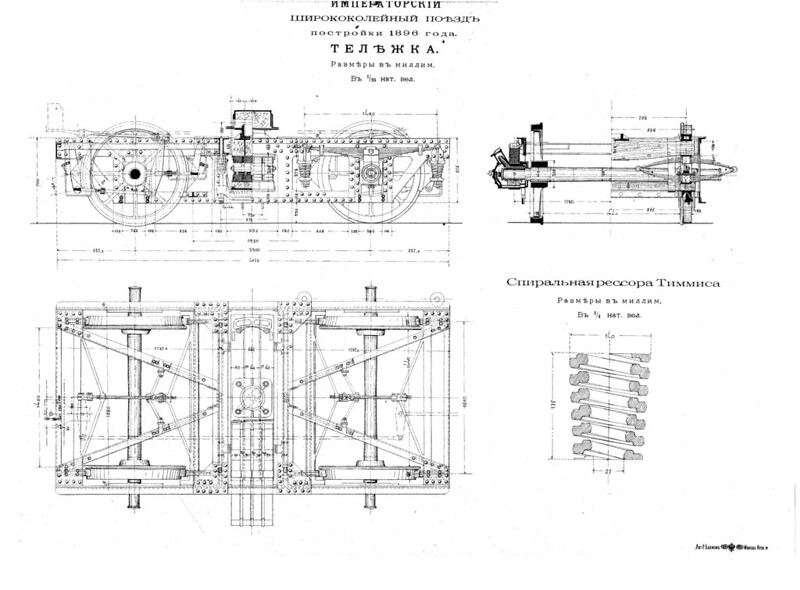

Тележки вагонов были сделаны такие же, как у ранее построенного заграничного поезда. Колёсные пары заказаны снова у Круппа в Эссене, выполнены с бандажом. Тормозов у каждого вагона было три типа: ручной; Вестингауза с одним цилиндром на вагон диаметром 12 дюймов с рабочим давлением 4 атм и тормоз Гарди, работающий на разрежении воздуха до 200 дюймов ртутного столба. Цилиндр тормоза Гарди мало того, что был больше - 21 дюйм в диаметре - так их ещё нужно было два на вагон (иными словами - по одному на каждую тележку), так как больше одной атмосферы не отсосёшь, а тормозное давление при массе вагона 40 тонн требовалось 36 000 кг (90 %, ручные тормоза обеспечивали 50 %). Тормозные тяги, во избежание дребезга, лежали на деревянных, покрытых кожей прокладках. Ручки стоп-кранов, две в тамбурах и одна в середине, приводя в действие оба типа тормоза, хотя одномоментно в работе, конечно же, была только одна система.

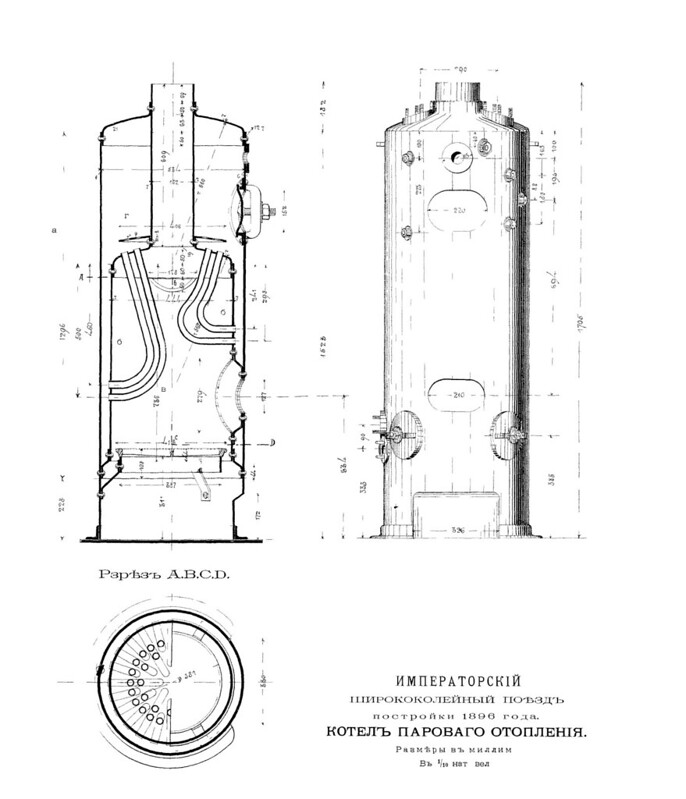

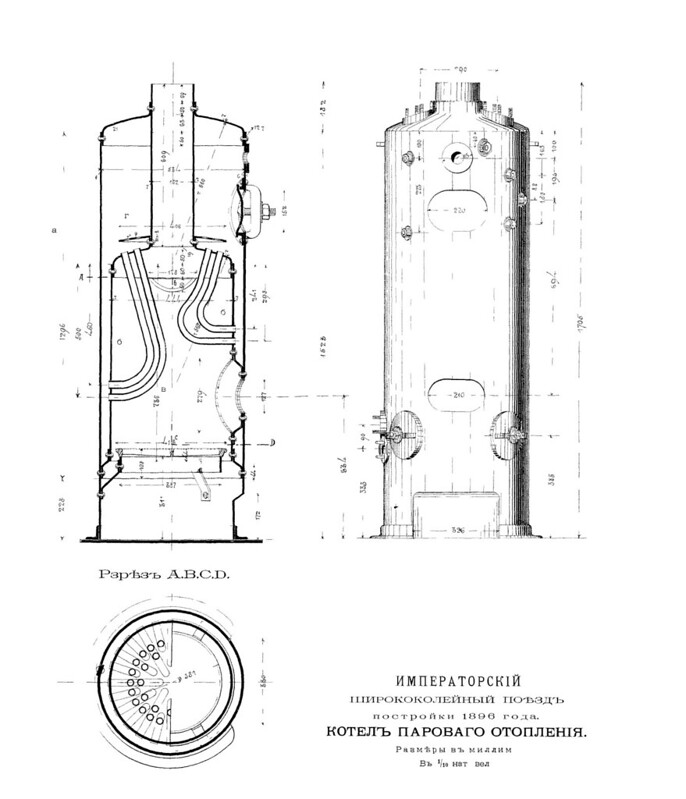

Отопление снова сделали паровое. Хотя ещё при постройке предыдущего поезда было сделано заключение о полном преимуществе водяного. На кухне и в мастерской отопление производилось просто нагревом кухонной плиты с пирожной печью и котла электростанции соответственно. Помещение кухонной прислуги брало пар от соседнего вагона.

Батарея отопления содержала два вентиля: первый внутри, чтобы пассажир мог регулировать температуру, второй снаружи, для истопника, который имел перед глазами шкалу термометра, ртутный шарик которого был расположен внутри купе. Первый кран при этом на ночь полностью открывался. Об "удобстве" парового отопления говорит ещё пара фактов, например, для получения низкой температуры в купе необходимо бело делать ещё и нижний запорный кран, иначе приток пара снизу, из сточной трубы под вагоном, всё равно будет греть батарею. Кроме того, конденсат приходилось перекачивать из конденсационной ёмкости из-под вагона ручным насосом. Таким образом, к каждому котлу был приставлен дежурный слесарь! И всё это только ради того, чтобы не делать водяное отопление.

Инструкцией истопнику было предписано держать температуру в диапазоне 12-14 градусов. По Реомюру. Что по привычному Цельсию составит 15 - 17,5. Тоже не слишком тепло, зато даёт представление о температуре, которая предками считалась комфортной.

В вагоне-опочивальне паровой отопительный котёл служил также для нагрева воды для ванны, помещённой в вагоне. Кроме того, во всех прочих вагонах, где был водопровод, ответвления от парового отопления служили нагревателями, препятствующими замерзанию воды в трубах и баках.

Вообще, система водоснабжения была местами необычной. Кроме вагона-опочивальни, где было два бака, для холодной и горячей воды, в вагоне-мастерской, например, была отдельная труба с выходом на оба торца вагона, чтобы забирать воду из тендера паровоза. А вот на кухне

для получения питьевой воды на одном из кранов был поставлен фильтр.

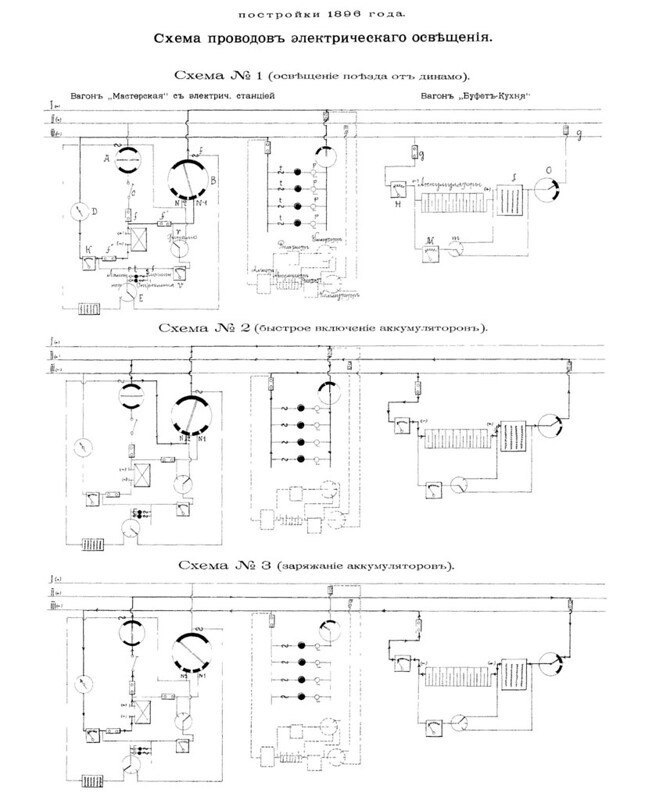

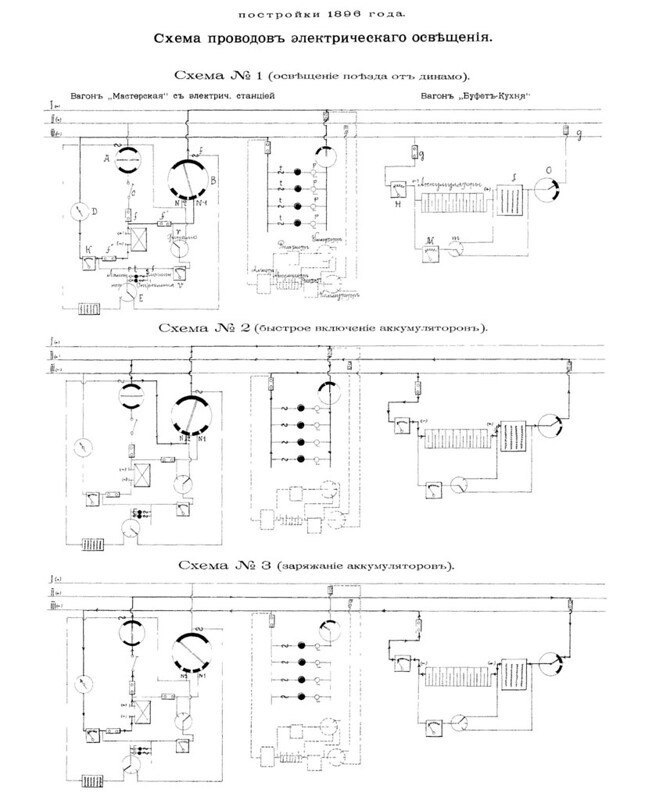

Освещение, всё ж конец 19 века, было электрическое. Хотя и с возможностью использования свечей, при этом каждый свечной фонарь был снабжён вытяжной трубой на крышу. Уже упомянутый генератор в вагоне-мастерской давал электрический ток напряжением 65 вольт 79 ампер для питания в основном 10-свечовых (грубо 10-ваттных) ламп накаливания, расположенных по всему поезду, на весь поезд было всего чуть более полутора сотен ламп. Что интересно, лампы были винтовые, а не привычные ныне байонетные. На случай, когда генератор не запущен, а освещение нужно (например, днём при проходе тоннеля), в вагоне-кухне располагалась аккумуляторная батарея из 36 последовательно соединённых банок, годная для освещения всего поезда полным набором ламп в течение 3 часов, а затем, в режиме экономии, когда светились три лампы на вагон, ещё на сутки. Расход угля на освещение - 3 пуда (полцентнера) в час. Ящик для угля при этом вмещал 25 пудов. Впоследствии генератор был заменён на новый, более мощный, на ток 135 ампер при том же напряжении. Ну и котёл тоже, конечно же, заменили на новый, производительностью 350 килограммов пара в час.

Кроме того, электрической была сигнализация, содержащая в том числе отдельный паровозный ящик со звонком, который, как следовало из названия, переносился на паровоз, чтобы иметь возможность подать локомотивной бригаде сигнал об остановке. А также были применены телефоны системы известной фирмы Эриксон. Что интересно, поначалу были поставлены телефоны не менее известной фирмы Сименс, но ввиду полной неразборчивости передаваемой речи от них отказались.

Ничего не мешало сделать также электрические вентиляторы, например, на кухню, где обычно было невыносимо жарко. В заграничном поезде так оно и было: вентиляторы-"ветродуи" применялись. Но тут снова шаг назад: не успевали, и вентиляцию решили осуществлять через окна вагонного фонаря, то есть остекления крыши. Окна на бортах вагона также открывались, опускаясь вниз. Для зашиты от пыли каждое окно было снабжено параванами (pare-vent), то есть по сути двумя пластинками, способными вращаться вокруг оси. подобную конструкцию до сих пор можно увидеть не только на паровозах, но и, скажем, маневровых локомотивах.

Проба поезда происходила сперва на Николаевской ЖД, где он шёл с тормозами Вестингауза, потом на Московско-Курской ЖД, которая применяла тормоза разреженного воздуха, то есть системы Гарди. Тормоза отработали без особых замечаний. Скатавшись до Тулы через Москву, поезд вернулся в Петербург, где для него был выстроен отдельный сарай (сарай - это не уничижительный термин, так назывались помещения для паровозов или вагонов). Затем по итогам поездки на юга, поезд всё ж снабдили электрическими вентиляторами, а также попытались применить систему охлаждающих трубок для поступающего воздуха, однако она оказалась не слишком эффективной.

Один из вагонов этого поезда, наряду с одним же вагоном заграничного, сохранился в Петергофе до прихода туда немцев во время Великой Отечественной, и там и сгорел. Жалко, но до наших дней ни один вагон и этого поезда не дошёл.

читать дальше

Постройка заграничного поезда на Александровском Механическом заводе Николаевской железной дороге подходила к завершающему этапу, так что новый поезд начали строить там же. К 1896 году 7-вагонный поезд был готов, однако поездка на коронацию выявило недостаточную его вместимость - не все желающие влезли. Потому к семи уже построенным вагонам (мастерской; служебного административного; свитского; опочивальни с детским отделением посередине; салона-столовой; кухни; багажного) решено было добавить постройкой ещё три (новую опочивальню, при этом старая переименовывалась в великокняжеский вагон; отдельный детский; вагон 2 класса для прислуги). Но так как к тому времени пожаром на Александровском заводе был уничтожен цех механической обработки дерева, новые вагоны пришлось передать на изготовление в Управление Санкт-Петербургско-Варшавской железной дороги.

Средний вес вагона составил 40 тонн при длине 18 метров. Так как вагоны решили делать всё ж на тележках, а не трёхосные, то это составило 10 тонн на ось (немного, но тогда и пути были слабее современных). Вагоны опочивальня и детский были длиннее - 19,6 метров, и соответственно слега тяжелее. Кроме того, они выделялись наружной деревянной обшивкой, в то время как первые вагоны были обшиты филёночным железом. Внутренняя сторона обшивки оклеена пробковым порошком для шумоизоляции. Итоговая толщина стенок составила 100 мм. Крыши вагонов были покрыты медью по типу трёх достроенных последних, хотя по началу у шести первых вагонов это была парусина, исключение составлял небезопасный в пожарном отношении вагон-мастерская, имевший железную крышу.

Вагон-мастерская должен был быть всегда впереди поезда, то есть при изменении движения он должен был перекидываться на другой конец поезда, однако к тому времени на основных царских маршрутах уже сотворили так называемые царские кривые для того, чтобы поезд можно было развернуть без перемены головы поезда. Головное место вагона-мастерской продиктовано было в первую очень тем, что оно позволяло брать воду для котла поездной электростанции сразу из тендера паровоза.

Кузова были построены по старинке. Если ранее выстроенный заграничный поезд имел вагоны системы Полонсо (заодно дающими конструктивное блиндирование, защиту от стрелкового оружия в нижнем поясе), то здесь многолетний опыт использования деревянных кузовов победил. Ну и правда, уже некому было показать передовую техническую мысль, не за границу ж ехал поезд! Зато аргументов выдвинули кучу, кроме привычности конструкции: большая плавность хода, возможность использования готовых проектов, наконец, сравнить новый поезд заграничной колеи с новым построенным с целью выбрать дальнейшую конструкцию для очередного царского. Как по мне, я был бы за Полонсо!

Кстати, лишний раз это говорит о том, что, несмотря на то, что отца текущего на тот момент царя три раза "Народная воля" пыталась взорвать вместе с поездом, и в конце концов взорвала, хоть и не в поезде, проблема покушений со стрелковым оружием не сильно стояла в тот момент.

Снаружи вагон красился в тёмно-синий цвет с золотой обводкой по закрывающим стыки железа металлическим полоскам.

Переходы меж вагонов были обшиты кожаными складными мехами, а разъёмная часть содержала резиновую ленту, чтобы создать более-менее герметичную конструкцию для защиты от внешних условий при перемещении по поезду. Изнутри переход был обит голубой тканью.

Свитский вагон предназначался, как следует из названия, для свиты, имея 4 мужских и 2 дамских купе. На случай, если свиты будет больше, было предусмотрено ещё купе в служебном вагоне, состоявшим также из 6 купе и салонного помещения. На стене салона помещались приборы, показывающие скорость поезда, барометр, термометры внутренний и наружный, манометры давления в тормозах Вестингауза и вакуумметры тормозов Гарди, звонок на паровоз и сигнал оттуда же. Ну и карта железных дорог, конечно.

Впереди служебного вагона шла мастерская. Там были помещения для инженера вагона и его помощника, а также три купе на 6 человек и одно на троих. Лавки были расположены как же, как в современных заграничных вагонов РИЦ: средняя полка на день складывалась, чтобы можно было сидеть. Разве что материал лавок был - полированный тик, а не мягкая обивка дивана. В этом же вагоне была кухня для "низших чинов" и помещение обер-кондутора. По первоначальному проекту генератор располагался рядом с котлом, однако создаваемый перегруз одной тележки заставил разнести их по разным концам вагона.

Сравним с вагоном-кухней. Там тоже возникла асимметрия развесовки из-за тяжести плиты, которую пришлось поставить у стенки, иначе поварам было неудобно работать. Но тут спас пирожный шкаф: по массе он был не слишком легче плиты. И на кухне же, ввиду нехватки места где либо ещё, стоит аккумуляторный шкаф.

Внутренняя отделка кухни, вагона для прислуги и багажного была выполнена одинаково: верх стен покрыт клеёнкой, а низ и сидения - серым сукном. В багажном вагоне, кроме собственно багажа, были устроены места для четырёх конвойных казаков, для чего пришлось расширить коридор. Купе же оказались меньше, с длиной полок 1695 мм, что меньше даже современного плацкарта. Но купе это было для рослой дворцовой прислуги! Потому (на заметку Федеральной пассажирской компании) в стенке, отделяющей купе от коридора, были сделаны откидные клапаны. На ночь они откидывали в коридор, увеличивая длину спального места.

В вагоне 2 класса для прислуги ехал также фельдшер с запасом лекарств. Кроме того, в этом же вагоне хранился запас белья на весь поезд.

Тележки вагонов были сделаны такие же, как у ранее построенного заграничного поезда. Колёсные пары заказаны снова у Круппа в Эссене, выполнены с бандажом. Тормозов у каждого вагона было три типа: ручной; Вестингауза с одним цилиндром на вагон диаметром 12 дюймов с рабочим давлением 4 атм и тормоз Гарди, работающий на разрежении воздуха до 200 дюймов ртутного столба. Цилиндр тормоза Гарди мало того, что был больше - 21 дюйм в диаметре - так их ещё нужно было два на вагон (иными словами - по одному на каждую тележку), так как больше одной атмосферы не отсосёшь, а тормозное давление при массе вагона 40 тонн требовалось 36 000 кг (90 %, ручные тормоза обеспечивали 50 %). Тормозные тяги, во избежание дребезга, лежали на деревянных, покрытых кожей прокладках. Ручки стоп-кранов, две в тамбурах и одна в середине, приводя в действие оба типа тормоза, хотя одномоментно в работе, конечно же, была только одна система.

Отопление снова сделали паровое. Хотя ещё при постройке предыдущего поезда было сделано заключение о полном преимуществе водяного. На кухне и в мастерской отопление производилось просто нагревом кухонной плиты с пирожной печью и котла электростанции соответственно. Помещение кухонной прислуги брало пар от соседнего вагона.

Батарея отопления содержала два вентиля: первый внутри, чтобы пассажир мог регулировать температуру, второй снаружи, для истопника, который имел перед глазами шкалу термометра, ртутный шарик которого был расположен внутри купе. Первый кран при этом на ночь полностью открывался. Об "удобстве" парового отопления говорит ещё пара фактов, например, для получения низкой температуры в купе необходимо бело делать ещё и нижний запорный кран, иначе приток пара снизу, из сточной трубы под вагоном, всё равно будет греть батарею. Кроме того, конденсат приходилось перекачивать из конденсационной ёмкости из-под вагона ручным насосом. Таким образом, к каждому котлу был приставлен дежурный слесарь! И всё это только ради того, чтобы не делать водяное отопление.

Инструкцией истопнику было предписано держать температуру в диапазоне 12-14 градусов. По Реомюру. Что по привычному Цельсию составит 15 - 17,5. Тоже не слишком тепло, зато даёт представление о температуре, которая предками считалась комфортной.

В вагоне-опочивальне паровой отопительный котёл служил также для нагрева воды для ванны, помещённой в вагоне. Кроме того, во всех прочих вагонах, где был водопровод, ответвления от парового отопления служили нагревателями, препятствующими замерзанию воды в трубах и баках.

Вообще, система водоснабжения была местами необычной. Кроме вагона-опочивальни, где было два бака, для холодной и горячей воды, в вагоне-мастерской, например, была отдельная труба с выходом на оба торца вагона, чтобы забирать воду из тендера паровоза. А вот на кухне

для получения питьевой воды на одном из кранов был поставлен фильтр.

Освещение, всё ж конец 19 века, было электрическое. Хотя и с возможностью использования свечей, при этом каждый свечной фонарь был снабжён вытяжной трубой на крышу. Уже упомянутый генератор в вагоне-мастерской давал электрический ток напряжением 65 вольт 79 ампер для питания в основном 10-свечовых (грубо 10-ваттных) ламп накаливания, расположенных по всему поезду, на весь поезд было всего чуть более полутора сотен ламп. Что интересно, лампы были винтовые, а не привычные ныне байонетные. На случай, когда генератор не запущен, а освещение нужно (например, днём при проходе тоннеля), в вагоне-кухне располагалась аккумуляторная батарея из 36 последовательно соединённых банок, годная для освещения всего поезда полным набором ламп в течение 3 часов, а затем, в режиме экономии, когда светились три лампы на вагон, ещё на сутки. Расход угля на освещение - 3 пуда (полцентнера) в час. Ящик для угля при этом вмещал 25 пудов. Впоследствии генератор был заменён на новый, более мощный, на ток 135 ампер при том же напряжении. Ну и котёл тоже, конечно же, заменили на новый, производительностью 350 килограммов пара в час.

Кроме того, электрической была сигнализация, содержащая в том числе отдельный паровозный ящик со звонком, который, как следовало из названия, переносился на паровоз, чтобы иметь возможность подать локомотивной бригаде сигнал об остановке. А также были применены телефоны системы известной фирмы Эриксон. Что интересно, поначалу были поставлены телефоны не менее известной фирмы Сименс, но ввиду полной неразборчивости передаваемой речи от них отказались.

Ничего не мешало сделать также электрические вентиляторы, например, на кухню, где обычно было невыносимо жарко. В заграничном поезде так оно и было: вентиляторы-"ветродуи" применялись. Но тут снова шаг назад: не успевали, и вентиляцию решили осуществлять через окна вагонного фонаря, то есть остекления крыши. Окна на бортах вагона также открывались, опускаясь вниз. Для зашиты от пыли каждое окно было снабжено параванами (pare-vent), то есть по сути двумя пластинками, способными вращаться вокруг оси. подобную конструкцию до сих пор можно увидеть не только на паровозах, но и, скажем, маневровых локомотивах.

Проба поезда происходила сперва на Николаевской ЖД, где он шёл с тормозами Вестингауза, потом на Московско-Курской ЖД, которая применяла тормоза разреженного воздуха, то есть системы Гарди. Тормоза отработали без особых замечаний. Скатавшись до Тулы через Москву, поезд вернулся в Петербург, где для него был выстроен отдельный сарай (сарай - это не уничижительный термин, так назывались помещения для паровозов или вагонов). Затем по итогам поездки на юга, поезд всё ж снабдили электрическими вентиляторами, а также попытались применить систему охлаждающих трубок для поступающего воздуха, однако она оказалась не слишком эффективной.

Один из вагонов этого поезда, наряду с одним же вагоном заграничного, сохранился в Петергофе до прихода туда немцев во время Великой Отечественной, и там и сгорел. Жалко, но до наших дней ни один вагон и этого поезда не дошёл.

@темы: ЖД

-

-

28.04.2019 в 00:12А водяное отопление в современных вагонах от тряски начинает, сука, течь! На лабораториях (своей и Заб. жел. дор.) приходилось после поездок затягивать фланцы труб заново.

Советскую довоенную брошюрку по парку Александрия и по императорским вагонам при случае посканить?

-

-

28.04.2019 в 01:22-

-

07.05.2019 в 15:11-

-

07.05.2019 в 17:03