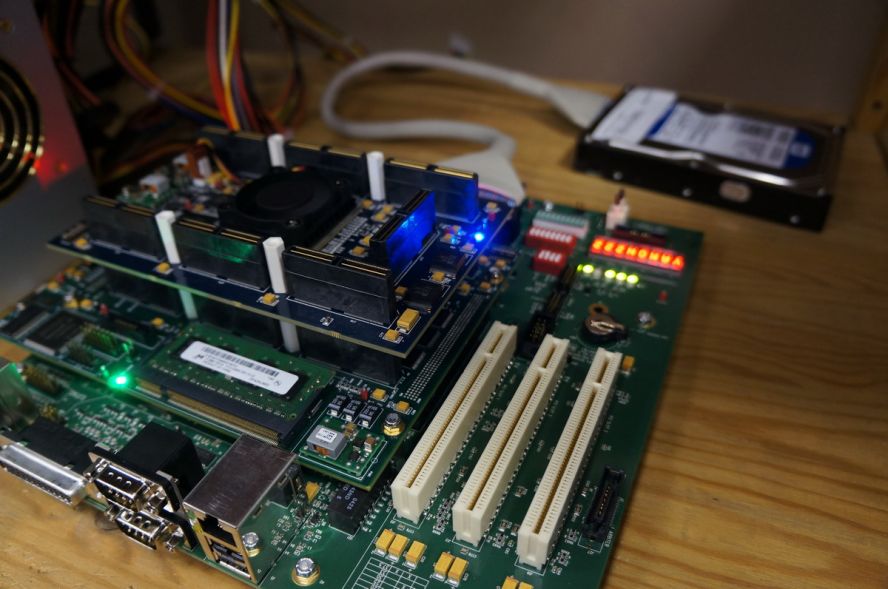

Кидаемся, а-а-а, ну да, плата прямо из USA, блок питания стоит на 115 В, причём кабель тоже американский, его-то поменять на наш поменяли, а про напряжение вообще никто не подумал.

Поменяли блок, ничего, всё работает...

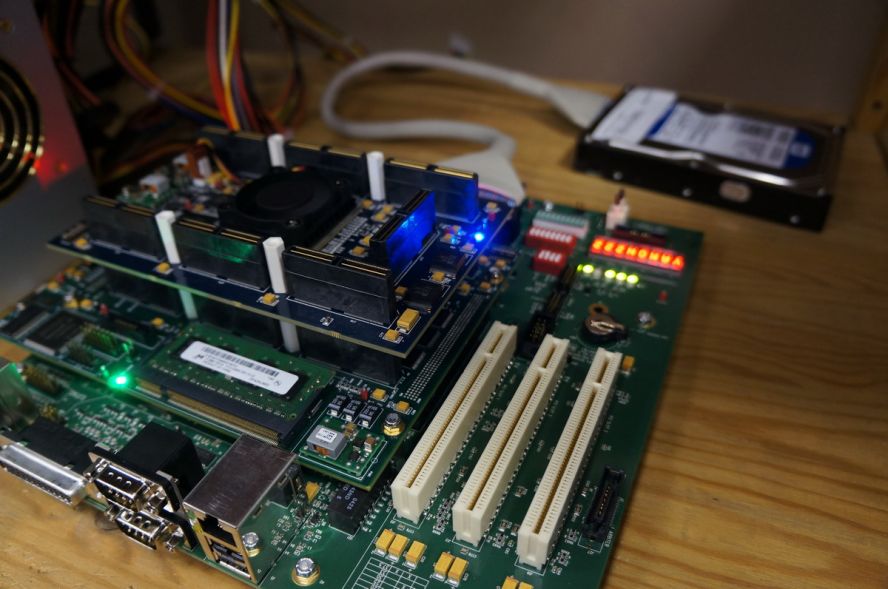

Ну вот, борьба была явно не на жизнь.

Ну вот, борьба была явно не на жизнь.